المواضيع الأكثر قراءة

- حصر العطوة العشائرية في حوادث السير بـ"حق الدم" فقط

- مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو هنية وأبو جاموس

- منتخب النشامى يتراجع للمركز 64 عالميا

- نتنياهو: من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غضون أيام قليلة

- 773 شهيدًا ضحايا ((مصائد الموت)) بحق طالبي المساعدات

- حرائق اللاذقية تحت السيطرة شبه الكاملة ودعم أردني ودولي يسرع الاستجابة

- خريطة الوفد الإسرائيلي تقضم 40% من مساحة قطاع غزة

- انطلاق مهرجان صيف عمان 2025 في حدائق الحسين

- التربية تعلن عن موعد دوام المدارس

- 61 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

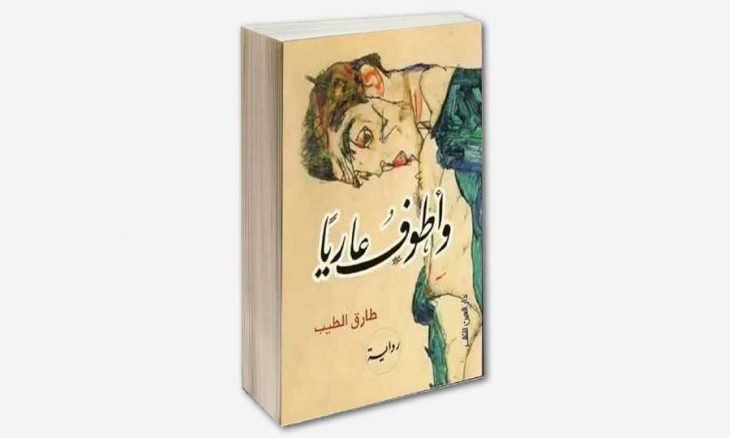

طارق الطيب في روايته «وأطوف عاريا»: بين مطرقة الرثاء وسندان الحنين

القدس العربي-ابراهيم خليل

على الرغم من تأكيد الناشر على الغلاف الأخير من رواية طارق الطيب الأخيرة (دار العين للنشر، مصر 2018) الموسومة بعنوان «وأطوف عاريا» أن موضوعها جديد لم تسبق معالجته، وهو الاعتذار عن قبول الفنان (مينا) في أكاديمية الفنون في فيينا، وبدلا من ذلك يعرض عليه العمل موديلا ليتصنم عاريا أمام دارسي ودارسات الرسم، فقرر بسبب ذلك أن يسقط عن الآخرين، أوراق التوت مثلما أسقطوها عنه.. وعلى الرغم مما توهم به هذه الملاحظة من أن الرواية في جوهرها تدور حول هذا الموضوع، إلا أن القارئ الحصيف المتنبه لما ورد في صفحة 17 وصفحة 20 وصفحة 21 وصفحة 297، وما بعدها عن زورق المهاجرين غير الشرعيين، وما يتخلل ذلك من تداعيات، ومن ذكريات، ومن مراسلات في غير اتجاه، كتبت وأعيدت كتابتها وقراءتها مرارا.. إذا تنبه القارئ لهذا كله فسيكتشف حقيقة أخرى، وهي أن حكاية رمسيس ومنير هي جوهر الموضوع، لا الفنان الذي تحول من رسام إلى موديل يتعرى أمام الرسامين، ويجلس في هيئة صارمة تذكرنا بتمثال المفكر للفرنسي رودان.

على أن هذه الرواية التي تحتبس في أثناء قراءتها الأنفاس، ولاسيما في الجزء الأخير، تتعدد فيها الحكايات، ويتوالى ظهور الشخصيات، ولكل شخصية منها حكاية. فمينا ـ وهو السارد ـ له حكايته الخاصة، حكاية الذي يسعى ليكون فنانا في مصر، وينجز عددا من اللوحات، ويغادر بها إلى فيينا على أمل أن تقدمه تلك اللوحات بصفته مؤهلا للدراسة، وعندما أماط عن لوحاته الثماني الأغلفة أمام اللجنة المؤلفة من فيسمان وماجدالينا براون، أصيب بالإحباط، لأن أحدا منهما لم يعجب باللوحات، لكنهما أعجبا بقوامه الرشيق، فعرضا عليه بسبب تلك الرشاقة العمل لدى الأكاديمية موديلا، ووافق على أن تقوم ماجدالينا بمتابعة الإجراءات. أما اللوحات فلم يكتب لأيٍّ منها أن ترى النور.

تمثل هذه الحكاية بالطبع خلفية لما تبقى من حكايات يرويها السارد، تارة بصوته، وتارة بصوت الراوي العليم، الذي يحدثنا عن شُهدة، وعن أبيها كامل، وعن أمها نوال، وعن حكايتها مع شم النسيم، والختان، وهي حكاية يتذكرها السارد في ما يتذكر، ويرويها وكأن شُهدة هي التي تروي لا هو، وكأنها ساردة تضاف إلى مينا فتقترب الرواية بذلك من رواية تعدد الأصوات.

وفي تناوبٍ رتيب يكرر المؤلف على لسان السارد الأساسي مينا، الذهاب بنا إلى مرسم الأكاديمية. وكلما نظر إلى عريه في المرآة عادت به رؤاه نحو الماضي. فها هو يتذكر الجدة نرجس، تصطحبه للمرة الأولى في موسم من مواسم المولد النبوي، وفيه يشاهد رجلا عاريا يسمونه الشجيع، ويا لها من ذكريات، تلك التي تعبق برائحة البخور، وإيقاعات الرقص، والإنشاد، فكأنَّ السارد بهذه الذكريات نسي أو تناسى ـ بكلمة أدق ـ حكايته مع أكاديمية الفنون، ومع الرسامين. على أن السارد بخضوعه المطلق لنظام التداعيات في السرد لا يفتأ يفتح قوْسا بعد قوْس ليروي حكاية أخرى.. وأخرى ترتبط بحكاية ثالثة، وهكذا.. وكلما ظهرت في الأفق شخصية جديدة، نادين أو سلفيا أو كاتيا أو بيبلودين وغيرها من شخصيات ،فإن ثمة حكاية جديدة. فنادين على سبيل المثال لها حكاية مع العنصرية في النمسا، ورسالة الماجستير التي لم تجز، ولها حكاية أيضا مع الأسرة المحافظة التي لا تميل لتدريس البنات، ولا تستخدم الهاتف، وتحرم قيادة السيارة إلخ.. وهي التي تعرِّف مينا في مقهى ليوبولد، وبشخصية أخرى هي شخصية مانويل الذي استمع منه لحكاية أخرى، هي حكاية ماركوس أوموفاما، الذي تمت تصفيته في طائرة، لا لشيء إلا لكونه افريقيا داكن البشرة، وذلك ما دعا لإدراجه في عداد الضحايا، الذين قضوا على مذبح العنصرية الغربية. يقول السارد بعد أن وعى هذه الحكاية جيّدا «وسط هذه الكراهية الكامنة، والمعلنة، كيف لي أن أعرف ما الذي تخبئه هذه الوجوه فعلا خلف عبوسها المُزمن».

لا يمل السارد من تعرية الواقع من قشوره، معتمدا على الرثاء تارة، وعلى الحنين تاراتٍ أخَرَ. ففي فصل متأخِّر نسبيا يروي المثير من التفاصيل عن مباذل السلك الدبلوماسي العربي في فيينا.

وكأنَّ الرجل المذكور لم يكفه أن يكون ضحية من ضحايا العنصرية، فقد تعرض بعد وفاته للتشويه كثيرا، ولُطخ نصبه التذكاري، وذهب أحد زعماء الأحزاب إلى الزعم بأنه كان مهرِّب مخدَّرات. وفي موقع سابق ذكر الكاتب شيئا عن نوال، وعن كامل، وعن شهدة. ولكنه على عادته في هذه الرواية في تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، وعلى الرغم من أننا نعي علاقة شهدة بهما، وأنها ابنتهما، فقد تناول الكاتب جذور العائلة من الأساس، وذكر أنها في صغرها كانت تشبه الممثلة فاتن حمامة «الخالق الناطق فاتن حمامة» يقولون لها. نشأت على هذا الانطباع فكانت تأبى أن تقترن بأي خطيب لا يشبه عمر الشريف. وهذه الحكاية حكاية طويلة، يرويها لنا السارد العليم مشيرا لعلاقة هذه الحكاية بالسارد الأساسي ـ بطل الراوية ـ الفنان الموديل مينا. وهذا أيضا لا يكفي، إذ ينبغي لنا أن نعرف كيف تعرفت نوال على عمر بنهو، وكيف التقى مينا بشهد بعد واقعة التاكسي والكوفي شوب غروبي.

بين الحكاية والحكاية ثمَّة مساحة للحشو، فالسارد الذي لا يتأقلم مع عمله الجديد موديلا، يتحسس من فكرة العُرْي. ولهذا أيضا أسبابه التي تتصل بحكاية أخرى جرت له في صغره عندما اقتحمت شقيقته الحمام، فوقع بصرُها عليه وهو عار «ربي كما خلقتني» والأحساس المشين الذي داهمه في تلك الحادثة، يعاوده كلما مضى في طريق ذهابة للمرسم، فذلك الإحساس يشبه شعور الثور وهو يُساق إلى المسلخ. وعلى هذا النحو، أو ذاك، تتناسل الحكايات بعضُها من بعض: حكاية كاتيا، ولويزا، ولورا، وفلوريان.. مشاهدة فيلم للكبار، شاطئ الجسم المتحرر، مع شلة الأنس .. وعلى نحو مفاجئ تنبثق من هذا المشهد الفانتازي أخبار سجن أبي غريب في بغداد، والمارينز. وشُهدة التي تظهر له في الكابوس مختلطة بالعراة من المعتقلين، الذين تحدثت عنهم وسائل الإعلام. رآها مينا في ما يشبه الكابوس تطلب منه أن يذبحها، لأن شرفها دُنِّسَ في ذلك السجن.. ترجوهُ بلهفة قائلة اذبحني بعاري يا مينا.. إعطني سيْفا لأقتل به نفسي».

من هذه القرائن، وهي غيضٌ من فيض، يتضح أن الموضوع ليس موضوع الفنان الموديل، وورقة التوت، فإذا وقفنا عند حكاية مانويل عن كتاب «الزنوج العشرة» يتضح لنا أن الرواية تعبر تعبيرا قويا عن صدمة الآخر للأنا. فـ»الزنوج العشرة» كتاب يدرَّس للأطفال النمساويين باللغة الألمانية، وهو كتاب يقطر عنصرية، ويرشح ميزا على أساس اللون. يقول مانويل الذي قُرئ عليه الكتاب «هل يمكنك أن تتخيل شعور تلميذ غضٍّ صغير محاط بكل هذه القسوة البذيئة السفيهة الجاهلة؟».

أخيرا لا يمل السارد من تعرية الواقع من قشوره، معتمدا على الرثاء تارة، وعلى الحنين تاراتٍ أخَرَ. ففي فصل متأخِّر نسبيا يروي المثير من التفاصيل عن مباذل السلك الدبلوماسي العربي في فيينا. ويرينا كيف أن بعض هؤلاء يتشدقون بالشعارات عن الدين، ومكارم الأخلاق، فيما هم يلهثون لارتكاب الموبقات، ويتسابقون إليها إذا أتيحت لهم الظروف. وهذا ما تشهده فيلا عبد القادر بطابقيها، وبما تحت الأرض. وأيا ما يكُنِ الأمر، فإن العنصر الرئيس في حبكة هذه الرواية هو غرق نحو 300 مهاجر افريقي غير شرعي على مقربة من جزيرة لامبيدوزا. عاد هذا الخبر للظهور على شريط الأخبار في إحدى الفضائيات. بدوره أحدث الخبرُ الذي قرأناه في مستهل الرواية، تحولا سريعا في النسق السردي، فقد هب مينا للاطمئنان على أخيه الحاج رمسيس، الذي ذكر اسمه في إحدى المكالمات بالإيطالية. وتتوالى محاولاته للوصول إلى لامبيدوزا جوا، وعندما كاد أنْ يطمئن على أخيه، وأنه ليس بين جثث المهاجرين، جاءته رسالة من مصر تخبره أن أخاه غادر إلى ليبيا، في الوقت الذي ظهر فيه خبر جديد عن مركب آخر غرق في البحر مقبلا من الشاطئ الليبي، ليكتشف بعد ذلك أن منيرا وهو الصديق الحميم، والشبيه لأخيه، كان قد غرق، وفي حوزته جواز رمسيس، أي أن الغريق منير، لكنه غرق باسم رمسيس. في الأثناء يتجلى الكثير من مظاهر العنصرية، سواء ما كان منها بسبب الدين، أو اللون، أو الانتماء الجغرافي. عنصريّة لا تبرأ منها إدارةٌ، ولا شرطة، ولا مواقعُ تواصل اجتماعي.

صفوة القول إن هذه الرواية، فضلا عن الصدمة التي تخيم على علاقة مينا بالآخرين في فينا، أو في إيطاليا، أو عموما في الغرب الأوروبي، رواية غنية بالتشكيلات السردية، التي تضفي التنوع على توظيف الكاتب للزمن، وعلى توظيفه للمكان، وعلى توظيفه المتكرِّر للكوابيس، وعلى توظيفه أيضا للأصوات، والضمائر، التي تعود للرواة وفقا لما يتخلل السرد من تداعيات، ومونولوجات، ووفرة ما فيها من شخصيات تُحدث بظهورها تحولاتٍ في بنية السرد، وتنقلات في ترتيب الحوادث، فهو تارة يحن للماضي فيستعيدهُ، وطورا يؤلمه الحاضر فيرثيه، لذا يتأرجح السارد الرئيس بين مطرقة الرثاء، وسندان الحنين.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن