المواضيع الأكثر قراءة

- سمر نصار: سلامي جزء من مشروع ممتد وكأس العرب محطة نحو كأس العالم وآسيا

- السعودية.. تخفيف قيود بيع الكحول للمقيمين الأجانب

- الأرصاد: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب ليلاً

- الأردن والسعودية تبحثان تثبيت وقف النار في غزة والتصعيد في الضفة

- عباس يؤكد للرئيس القبرصي التزام فلسطين بخطة الرئيس ترامب بشأن غزة

- كم نصيب المنتخب الأردني من جوائز كأس العرب 2025؟

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تسليح 10 آلاف جندي احتياط بمنازلهم

- اعتداءات وتوسع استيطاني في الضفة والقدس

- أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية

- البخيت: اللغة العربية جسـر تواصل حضاري ولغات الشعوب الإسلامية عبر العصور

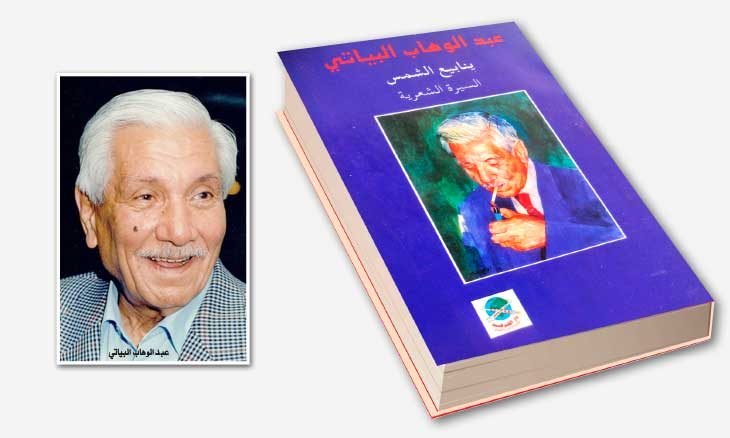

من الطفولة إلى المنفى: عبد الوهاب البياتي وسياسات السيرة الشعرية

القدس العربي- عبداللطيف الوراري

-انتبه عبد الوهاب البياتي، مُبكِّرًا، إلى أهمية تدوين تجربته الشعرية وأطراف دالّة من سيرته الذاتية، مُتصادِيًا مع أصوات العصر والمحيط السوسيوثقافي الذي كان يعاركه ويعارك نرجسية المبدع فيه، كما في كتابه «تجربتي الشعرية» (1968).

بعد ثلاثة عقود، سيعود البياتي ليكتب سيرته الشعرية التي عنونها بـ«ينابيع الشمس: السيرة الشعرية» (دارالفرقد، دمشق، ط.1، 1999)، وجعل الشعر فيها قسيمًا مع سيرة الذات، بوعي أكثر نُضْجًا وانسجامًا في نظره، مع ما يسميه العرف الكتابي بـ(السيرة الذاتية)؛ ولكنّه عاد ـ كما قال- إلى القراء «بجعبة ممتلئة تشعرني بحسن وفادة الواجب نحوهم»، وأهمّ ما في هذه العودة هو هاجس الاعتبار بالمسكوت عنه والهامشي في كتابة هذه السيرة.

عناصر السيرة

عبر هذه السيرة، أو المذكّرات كما يسميها أحيانًا، اختصر الشاعر مراحلَ مُهمّةً تعكس غنى ما عاشه وعاركه في عصره بشعره وفكره، منذ الميلاد حتى تنقُّله في شعاب المنافي من كلِّ لون. لم يلتزم فيها بالسرد الكرونولوجي؛ إذ زاوج بين استرجاعات واستدعاءات ومشاهدات وتأمُّلات وانطباعات لم تفرط في استرسال اللغة ونصاعة الصورة. ولذلك، يمكن القول إن «ينابيع الشمس» ليست سوى نسخة منقحة من تجربته، أو حسب تعبيره، «معاودة كتابة التجربة الشعرية».

ومن أبرز ما يلفتنا إليه الشاعر في سيرته، هو سرد وقائع من طفولته وبيئته الفقيرة سيكون لها تأثير حاسم في توجيه تجربته الشعرية؛ وهي: حياة البؤس الإنساني التي تعرّف عليها الشاعر في أحد أحياء بغداد؛ فقد كان الحي الذي نشأ فيه قريبًا من مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني، ما جعله يعجُّ بالفقراء والمجذوبين والباعة والعمال والمهاجرين من الريف والبورجوازيين الصغار، وكان الموت في تفاصيل هذه الحياة مألوفًا عنده. التأثُّر بحكايات الجدة والأم، وبما كان يطالعه في الكتب العربية القديمة من قصص وحكايات وأحداث، إلى الحدّ الذي جعله يحسُّ بأن الزمن الذي عاشته الإنسانية هو «زمن دائري أكثر مما هو زمن أفقي»، ومن ثَمّ يبحث عن القوى الكامنة وراءه أو الدافعة له. وترتيبًا على هذا وذاك، من المفيد لدارس شعره أن يسمع منه مثل هذا القول: «وقد كنت أحس وأنا أتصفح وجه الألم، أنّه لم يكن وجهًا للألم في الزمن الذي كنت أعيش فيه، بل إنّه كان وجهًا للألم في كل العصور، ولهذا كنت أستنجد بالآلهة والأساطير وأضرحة الأولياء والكتب».

نوعية العلاقة التي جمعته بأبيه المتحرر وجدّه المتدين اللذين كانا على طرفي نقيض، ولكنهما حلقتان تكمل إحداهما الأخرى، أو تلك التي شدّتْه إلى أسرار الطبيعة وفضائها الذي كان يتأمل فيه ويحفزه على جسر المسافة بين اللغة والشعر، كما كان يحسُّه في نفسه وينطبع على ذاكرته، أي بين الحلم الداخلي الذي قاده إلى تجربة القصيدة، والرياضة الروحية التي أخذ يمارسها وتعينه على تجذير رغبته في التعبير بالكلمة. تأثير دار المعلمين العالية في بغداد في بناء شخصيته الذاتية والفكرية، وفي حفزه على التجديد الشعري إسوةً ببدر شاكر السياب ونازك الملائكة، اللذين جاء بعدهما، وقد كانت هذه الدار بؤرة ثقافية وثورية تستقطب طلابها من مختلف البيئات والعلاقات الاجتماعية والانتماءات المذهبية. كانت مثل هذه العناصر بمثابة مصادر أوّلية لشعره؛ وهي مصادر مستقاة من طفولة الشاعر التي امتدّت معه، ومن حياته التي لم تتوقف عند حدّ زمني أو مكاني بعد تماهيها مع حيوات أخرى لشخصيات عاشت في مدن وأزمنة مختلفة. يقول البياتي: «لقد أقمت صلات حميمة بين ينابيع الطفولة وشعري، وكان شعري ولا يزال يمتاح معينه ونوره من هذه الينابيع، بدون أن أبدّد ذلك السحر الذي يأتي مع كلمات القصيدة ويعيد الحياة إلى عالم مات واختفى إلى الأبد في ذاكرتي».

وقد انضمّ إلى هذه العناصر في ما بعد، إحساس الشاعر بـ«فقدان العدالة»، أو بـ«التناقض بين الفكر السائد والواقع القائم» الذي لم يأْتِ من فراغ، وإنّما من وعي طبقي وأيديولوجي سعى إلى تظهيره والإجابة عنه ليس بمواجهة الواقع والثورة عليه، أكثر من الهروب منه إلى كتب التاريخ التي يستلهم منها «أبطال الأساطير» الأموات والأحياء معًا، باحثًا عن «لباب الثقافة الحية في تجربتهم»، بمن فيهم الصوفي والعاشق والمحارب والثائر والمفكر.

يمكن القول إنّ قصيدة عبد الوهاب البياتي كانت تجسد المدلول السياسي لكتابة السيرة شعريًّا، فلم يجعل القناع وسيلة تعبير فنية عن تصدُّعات ذاته وسط تناقضات الواقع وحسب، بل خاصية خطاب تُشخِّص من خلال السفر في الكلمات رُؤْية الشاعر داخل توتُّرها بين الرؤيوي والتجريدي، بين الزمن الرخو والمكان المتداعي.

تناصّات الوجه المنفي

من هنا، أمكن للبياتي أن يطّلع على تراث الشعر الإنساني؛ فبعد أن شكّلت أغاني الفلاحين والحكايات الشعبية المنتشرة في الريف زاده الشعري الأول، وجد في أشعار العرب القدامى «نوعًا من التمرد على القيم السائدة»، ولاسيما ممن عانوا في نظره «محنة الوجود الحقيقية» وعبّروا عن أنفسهم بأصواتهم الذاتية، من أمثال: طرفة بن العبد، وأبي نواس، والمعري، والمتنبي، والشريف الرضي. ولكن أحسَّ بأن الشكل التقليدي الذي عبروا من خلاله «كان قَيْدًا على رؤاهم وعواطفهم المتمردة»، وهو ما دفعه مبكّرًا داخل حركة الشعر الحر إلى البحث عن شكل شعري لا يكون فيه الإيقاع مرتبطًا بنوعية ومدى التجربة الشعرية التي يكتبها وحسب، بل منتجًا بحيث يتفاعل مع روح العصر وثقافاته، ويستوعب آثار قراءاته الأخرى؛ وفي مقدمتها الأثر الصوفي كما تجسد في كتابات المتصوِّفة المسلمين مثل الخيام والحلاج وجلال الدين الرومي وفريد الدين العطار وغيرهم، ممن عانوا «محنة استبطان العالم ومحاولة الكشف عن حقائقه الكلية»، أو الأثر الأيديولوجي الملتزم بأبعاده الإنسانية الشاملة كما رآه متجسّدًا في أشعار بابلو نيرودا، وناظم حكمت، ولوركا، وألكسندر بلوك، وإيلوار وماياكوفسكي وغيرهم.

لقد انعكست هذه الآثار في تنوّع أصدائها وتعارض مرجعيّاتها على شعر البياتي بشكل يعكس رغبةً في المواءمة بين الشكل والمضمون، وقلقًا في التعبير عن ذاتيّته من غير أن تطمس أبعادها الوجودية والإنسانية. فلم يشأ أن يضع في بدايات تجربته تعريفًا للشعر، حتى يظلّ لدى قارئه انطباعٌ بقلقه ووعيه المفارق كشاعر حديث، وحتى يدوم منبعه الذاتي اللانهائي؛ إذ يقول: «لست أهدف إلى تحديد مكان الشعر من العالم، ولا مكانه من عصرنا، وإنما الشيء الذي أريده هنا، هو تحديد مكانه من نفسي». في خضمّ هذا البحث، لم يجد البياتي تعارضًا بين التراث والحداثة، فهو يرى أن الأول يسعفه في تمثُّل الثانية على نحو كبير، ويمثّل لذلك بـ«التقارب بين الشعر الصوفي والشعر السيريالي» إلى حدٍّ «جعل الشعر يكمل بعضه بعضًا، ما كان ينقص المتصوفة المسلمين الشعراء ـ خاصة- هو الرؤية السيريالية للعالم، ولهذا تجد في شعرهم صراعًا بين الخضوع للموروث التقليدي والخروج عليه، في كثير من الصور والمعاني». فقد أفاد من الصوفية منابع الرؤية التي تصله بالجوهر الإنساني، وأفادته السيريالية في النفاذ إلى ماورائية الأشياء والعبور بين الأزمنة والأمكنة، مُحوّلًا كل رمز وكل أسطورة إلى بحث لا ينتهي في الإنسان والطبيعة والكون، ولا سيما عن طريق تداعي الذاكرة الجماعية عامة، أو داخل شعوره الخاص بوحدة الوجود.

لهذا، فقد اهتدى عبد الوهاب البياتي قبل غيره من المجايلين إلى تقنية القناع، وشغف بتوظيفها إلى حد أن استغرقت نسبة مهمة من شعره، بعد أن وجد فيها وسيلة تعبير فنية وأيديولوجية عن تصدُّعات ذاته وسط تناقضات الواقع وأزمات العصر الروحية والفكرية. فكان القناع، في تصوُّره، هو أنا وآخر، ونزوعًا تشخيصيًّا يقوده من خلال «عملية السفر خلال الكلمات» إلى نفسه، وفق أسلوب شعري خاص به يجمع في الغالب بين الغنائي والرؤيوي في حركة جدلية ومتدفّقة «تتجاوز الآماد والأزمان»، فيما هي تسعى إلى الكشف عن وجه الحقائق الغامضة التي لا تقف عند صراع الموت والحياة وحسب.

حالات القصيدة

خلّف الشاعر الرائي إشاراتٍ توحي بقيمة العنصر السيري للقصيدة نفسها، إذ يرفض ما يسمى بـ«الإلهام» ويستبدل به مصطلح «الحالة الشعرية» التي تأتي فجأةً على الشاعر وتعتريه وتدفعه إلى الكتابة، قائلًا: «وأشعر عندما أبدأ الكتابة كأن الكلمات قامت برحلة كونية وقطعت مئات السنوات الضوئية حتى وصلت إلينا. ولكن كل هذا يتمُّ في لحظات أشعر بأن الكلمات قد وُلدت من قبل أن تولد». لذلك، يصف حالة الكتابة منذ انبثاقها المفاجئ حتى نهاية العمل، بما يشبه حالة تيه واستغراق ومجاهدة، تتطلب منه الانقطاع عن ضرورات العيش من أكل وشراب ونوم: «كنت عندما أحسُّ بأنني في حالة كتابة أترك المقهى أو المجلس، وأهيم على وجهي في الطرقات والشوارع حتى أنتهي من كتابة العمل الشعري. وإذا ما كنت متعبًا أعود إلى البيت فورًا، وأعيش حالة الكتابة هذه أحيانًا لأيام طويلة، خاصة في حالة عدم إكمال القصيدة في اليوم نفسه أو الليلة نفسها، وكنت أنقطع عن الطعام والشراب إلى أن أنتهي من العمل حتى لو استمرّ هذا العمل يومين أو ثلاثة أيام».

فالحالة الشعرية إذن، لا يتمّ التعبير عنها آنيًّا، وإنما تعيش في صدر الشاعر ووجدانه وقتًا قد يطول أو يقصر، إلى أن تتحول عناصرها إلى كلمات وصور تنتظم داخل نسق معماري؛ أي داخل ما يسميه بـ«تخطيط القصيدة» الذي يمتزج فيها الحضور بالغياب والآني بالمتعالي، فهو عنده تذكُّرٌ وإبداعٌ ومحوٌ: «يتمُّ في مخيلتي بصمت، فأنا لا أكتب قصائدي على الورق بل أكتبها في البداية في ذاكرتي وأمحو وأضيف وهي في ذاكرتي أيضًا، وإلى أن أنتهي من كتابتها في الذاكرة أضعها على الورق، أي أن ماهية القصيدة في ذهني ووجودها يأتيان مرة واحدة متداخلتين متحدتين، بدون أن يكون لأحدهما سبق على الآخر».

وإذا كان بعض القصائد القصار يأتيه بغتةً فيكتبه عفو الخاطر، فإن البعض الآخر يعكس أعقد صور استيحائها وتخطيطها كما الشأن بالنسبة إلى قصيدته المعروفة «عين الشمس أو تحوُّلات محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق»؛ إذ تتماهى ذات الشاعر مع الكون، وتندمج في حركة التاريخ المتعالي والمحلوم به، فتضارع القصيدة في تحوُّلاتها صراع الحياة، وتتحد رؤية الشاعر الكونية الشاملة مع كائنات الطبيعة الحية على نحو يتحول معه كلُّ شيء إلى صور جمالية تشفُّ في صميم تكوينها عن تعقيد الإنسان الحضاري ومعاركه المصيرية ككلّ، وعن الصراع الحسّي والذاتي لأنا الشاعر وقناعه الرمزي. وهكذا، «تتحول دمشق التاريخ – حيث عاش ابن عربي فترته الأخيرة، وحيث مات ودفن في تراب دمشق- إلى (قلادة من نور) في رؤية ابن عربي الطافر في عشقه لحبيبته باحثًا عن جدران ومفاتيح لمدائن الفرح».

والأهمّ من ذلك أن يذكر الشاعر تَفْصيلًا يتعلق بدالّ (الغزالة الذبيحة) الذي ورد في سياق هذه القصيدة بمجموع إيحاءاته الدلالية وتداعياته في نفسه، ويؤكد من خلاله على ارتباط كتابته بطفولته البعيدة واستيحاء صورها وأخيلتها ورموزها من مخزون الذاكرة؛ إذ يلمح هنا – تمثيلًا- إلى قصيدة (الطلسم) في ديوانه «بستان عائشة»، أو في ديوان «الذي يأتي ولا يأتي» حيث يصير جحيم نيسابور رمزًا لجحيم الطفولة، أو تمثيلًا كنائيًّا لبغداد التي تعني أي مدينة أخرى بفعل الرؤيا الذي يُخيّم على مناخات القصيدة، قائلًا: «لقد أقمت صلات حميمة بين ينابيع الطفولة وشعري، وقد كان شعري ولا يزال يمتاح معينه ونوره من هذه الينابيع، بدون أن أُبدّد ذلك السحر الذي يأتي مع كلمات القصيدة ويعيد الحياة إلى عالم مات واختفى إلى الأبد في ذاكرتي».

يمكن القول إنّ قصيدة عبد الوهاب البياتي كانت تجسد المدلول السياسي لكتابة السيرة شعريًّا، فلم يجعل القناع وسيلة تعبير فنية عن تصدُّعات ذاته وسط تناقضات الواقع وحسب، بل خاصية خطاب تُشخِّص من خلال السفر في الكلمات رُؤْية الشاعر داخل توتُّرها بين الرؤيوي والتجريدي، بين الزمن الرخو والمكان المتداعي. وقد وجد في موضوعات الاغتراب والمنفى والحنين، باعتبارها ثالوث قدره الشعري والأنطولوجي الذي قادته إليه أحوال بلاده السياسية وموقفه الإيديولوجي منها، قوام المادّة التي يتشكل منها محتوى القناع حينًا، وتبجُّسات السيرة الشعريّة حينًا آخر، وأحايين بشكل غير قابل للفصل بينهما.

٭ شاعر مغربي