المواضيع الأكثر قراءة

- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة

- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا

- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها

- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية

- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم

- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار

- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس

- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال

- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ

- لماذا يتزوجون في الأردن؟!

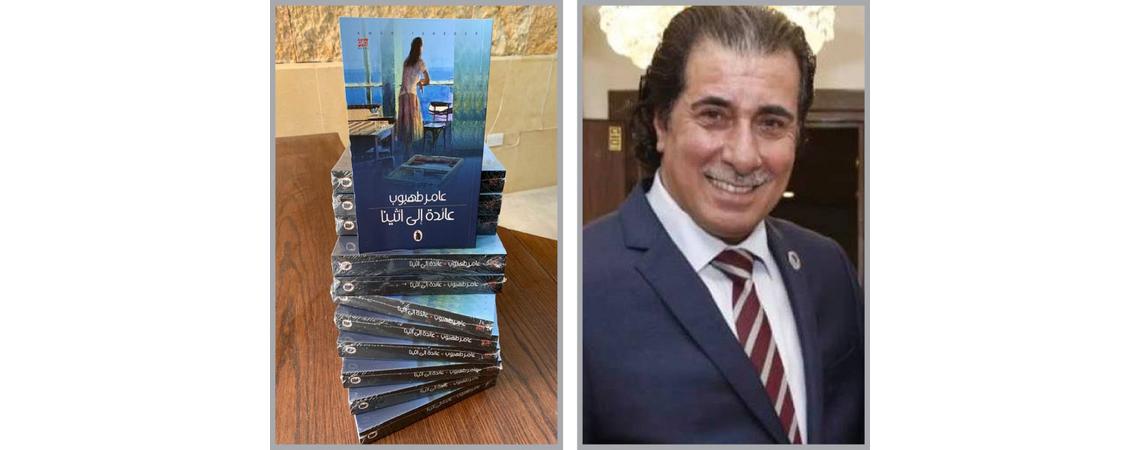

«عائدة إلى أثينا» وبراعة تشكيل النص الروائي

الدستور-د. جودي البطاينة

عامر طهبوب روائي يسكن أمكنة وتسكنه أخرى، يعبّر عنها بقلم مطواع، ويمتلك السيطرة على لغته المكتنزة بالتناصات الأدبية، والشعرية، والنقدية، والأساطير، والصور، ويسطرها بعدسة فنان مبدع لاقتناص تفاصيل اللحظة.

يحتفي طهبوب في رواية «عائدة إلى أثينا» بالمكان، حيث تدور أحداث الرواية في أثينا، وبيروت، وفلسطين، مروراً بالأردن، وأبو ظبي، وإيطاليا، وفي مخيم برج البراجنة حيث ولد لقمان ورلا.

توثق الرواية للهجرة القصرية من عكا وقراها؛ ترشيحا، والكابري، وكويكات، والغابسية، وشعب، وكابول، والبصّة، وغيرها من القرى أثناء النكبة، وتكوين المهجّرين لمخيم برج البراجنة، ووصف لحال أهالي المناطق، وكيفية تهجيرهم، وأسماء العائلات التي هُجّرت، وأين سكنوا واستقروا، وكيف خرجوا من بيوتهم، ومن استضافهم في بداية الهجرة، سرداً لتفاصيل التفاصيل بأسلوب روائي مميز.

ولأن العنوان يشكل نقطة مركزية، أو لحظة تأسيس يتم منها العبور إلى النص، يثيرك للوهلة الأولى عنوان الرواية وعتبات نصها، وما يثيره من أسئلة حيرى ممثلة في سيمياء عنوانها «عائدة إلى أثينا»، وتلحُّ علي الذاكرة، فأستذكر رواية غسان كنفاني «عائد إلى حيفا»، وينازعني الشوق للمقاربة بينهما، ولكن لماذا صاغ طهبوب عنوانه بصيغة المؤنث «عائدة»؛ هل لأن المرأة تنجب شعباً يبقى يطالب بأرضه، أم كان يرمز للعدالة، فمنذ فجر التاريخ كان يرمز للعدالة بامرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً وسيفاً، ولهذا سمى طهبوب إحدى شخصيات الرواية «رلا»، ومعناه الحاكمة والقاضية، أم لأن الوطن كالأم التي تورث العشق والحنين. يقول لقمان أحد شخصيات الرواية: «في عيني رجل مثلي هدّه الحنين إلى موطنه، ولم ينسلخ عن أمه التي غذى روحه برائحتها، ومن تغذّت روحه على رائحة أمه لا يخبو صوته»، وأول جملة سردية توّج بها اللوحة الأولى من الفصل الأول، قول لقمان: « المرأة سرّة الكون ومسرّته»، وأنهى الرواية بجملة «الوطن سرّة الكون ودرّته»؛ المرأة وطن، والوطن امرأة.

ولماذا أثينا؟ لا بد من ذكر أن الرواية تمثل قمة الإخلاص للمناطق التي سُكِنت بعد الهجرة، دون أن يؤثر الإخلاص على عشق المنطقة التي تسكنه. يقول حسن لبناته عندما وقف على شاطيء بحر إيجه، وعادت به الذاكرة إلى بيروت «العِشرة ما بتهون إلا على أولاد الحرام». ولكن لماذا أثينا بالذات؟ هل لوجود بحر إيجه الذي يجمع بين شواطئه وشواطيء يافا وخليج عكا وبحر حيفا، أم لوصول الفصائل إليها بعد خروجها الأخير من بيروت، حيث كان لقمان يصحب رفاقه لبحر إيجه «نحدّق في هذا البحر الذي يفصلنا عن شواطيء الوطن، أحدثهم عن عملية بحرية قدتها في السبعينات من القرن الماضي»، أم لقول رلا لابنها سامي: «أنا ما بَحِس بقرب لعكا لمّا أوقف على شط البحر في بيروت، زي ما بحس بقربها في بحر أثينا، مع إنُّه البحر نفسه، هذا المتوسط، وهداك متوسط، لإني بحس بحريتي في أثينا، وما بحس فيها وأنا في بيروت، كل ما تشعر بحريتك، بتقرّب لوطنك أكثر. بتعرف جدك شو قال لي: «العبيد ما بحرروا أوطان، علشان تحرر وطن، لازم تحرر نفسك أول»، وهل لمكوث أبي عمار يوماً في أثينا عندما غادر بيروت متجهاً إلى تونس حيث رأى القدس وقبة الصخرة تلمع من على قمة الأكروبول. كل هذا جعل طهبوب يستحضر قصيدة محمود درويش «مديح الظل العالي» بقوله: «وأصرخ في أثينا، كيف تنهارين فينا؟».

توّج طهبوب الإهداء «إلى أولادي، حتى لا ينسوا: فرح، هند ومحمد». ما الذي عليهم ألا ينسوه ؟ هل أراد لأولاده أن يكونوا حراساً للذاكرة، كلقمان في اللوحة العاشرة وكما قال لمايا: «لمّا إسرائيل سرقت الأرض، صار في خوف يسرقوا الذاكرة، واللهجة، والهوية. هدول ناس ما عندهن مصالحة مع إنسان المكان، ولا مع هويته وثقافته؛ سمّوا شارع في عكا باسم هاغاناه، بِدِّك أكثر من هيك وقاحة، عم يشتغلوا تحوير وتزوير، علشان هيك ذاكرتنا لازم تضل صاحية، وزي ما الأرض بتتورث، الذاكرة كمان بتتورث، واللهجة، والهوية، وأسماء الشهداء». تقول رلا : «نجاح الفلسطيني في الحفاظ على ذاكرته وإنسانيته، جعل من إسرائيل حرامي فاشل».

قُسّمت الرواية لثلاثة فصول، تحوي بين طيّاتها عشرين لوحة تعتمد في عتباتها على تاريخ المفردة وسحرها التراثي والنفسي والميثولوجي، ونبضها الضاج بالشعور ، وعصارة لما تضمنته تجاربه، وتجذبك عتبات فصولها الثلاث؛ عتبة الفصل الأول مقتبسة من نص لإميل حبيبي: «ما أروع النهاية التي تعيدك إلى البداية»، ويبدو أن طهبوب غير مقتنع بقول سُقراط: «الحكمة تبدأ بالتعجّب»، فحذف «ما» التعجيبة من نص «حبيبي»، ليصبح اقتباسه: «أروع النهاية التي تعيدك إلى البداية»، فطريق الروائي واضح أمامه، لا يستدعي التعجّب، وأخذ برأي أرسطو: «أن تعرف نفسك، هي البداية نحو بلوغ الحكمة»؛ الروائي يعرف نفسه، وطريقه، وما تجلّى في عتبة الفصل الثاني مقتبسة من نص لمحمود درويش: «عكا أجمل المدن القديمة»، وعتبة الفصل الثالث المقتبسة من نص لغسان كنفاني: «رحلة العودة إلى عكا، أقل مشقة من الشوق إليها»، وهو ما يسعى له لقمان؛ العودة، ففي اللوحة الأخيرة من الرواية شبّه سامي الاحتلال بالسرطان على أرض فلسطين، والسرطان يمكن اجتثاثة كما شفيت منه إيليني زوجته، بقوة الأمل والمحبة والإصرار. قال لقمان: «سيأتي يوم والله، نفعل بهم ما فعلوا بنا، سنركب هذا البحر، سنأتيهم بكل جنسيات الأرض، سنعود من جميع أنحاء العالم، فلسطينيين بجنسيات الدنيا، سنركب البحر على سفن تجمع شعبنا بجوازات سفرهم الأجنبية، سترسو سفننا في خليج عكا، ميناء يافا، ومرفأ حيفا، ويخرجون هم على ظهر هذا البحر كما دخلوه أول مرة. لن نقتل طفلاً، ولا شيخاً، ولا امرأة. سنحمي إنسانيتنا، وندافع عن شرفنا، ونحفظ أخلاقنا، عندما ترسو مراكبنا في أحضان مراسينا».

ضمّت الفصول الثلاث عشرين لوحة توّج الروائي كل واحدة منها بعنوان مختلف، وهي بحاجة لبحث كامل لاكتشاف جمالياتها؛ ضمّ الفصل الأول سبع لوحات، وضمّ الفصل الثاني سبع لوحات أيضاً، بينما اقتصر الفصل الثالث على ست لوحات فقط، ويبدو غياب لوحة سابعة من الفصل الثالث مقصوداً، فسعادته مهما بلغت، تبقى ناقصة دائماً، هناك شيء يسكنهُ ينقصهُ، حتى وردات لقمان التي أهداها لماريا التي عشقها وارتبط بها في لقائه الأول، كانت تسعاً وأربعين وردة، وهديته الثانية لها من الورد كانت تضم تسعاً وتسعين وردة، ويبدو أن هناك لوحة مفقودة ستكتمل بعد عودته للوطن. تقول رلا: «عشت حياتي والبسمة لم تفارق شفتيّ، إلا أن جرحاً نازفاً في أحشائي لن يلتئم إلا بعودة أرضي، لست أنا فقط من ينزف، الأرض تتألم أيضاً».

يكتب طهبوب بلغة معتّقة بحنين الروح إلى اكتشاف خفايا أسرار الطبيعة والحياة والمجتمع، وأقتبس قول القلقشندي، وأصفها بالصناعة الروحية، يحوّل الخيال إلى واقع، والواقع إلى خيال عبر لغة متمردة تحمل بين طياتها رؤاه وأمانيه وتطلعاته، إنقاذاً لأماني مقموعة خلال مراحل انكسارات عمره عبر محطاته المتشظيّة من بؤرة اشتعالات المكان، فتنقّل من مكان إلى آخر، بحثاً عن وطن، لا يسكنه فقط، وإنما «أسكنه ويسكنني»، وكما يقول في لوحته الثالثة: «عكا تسكنني».

وهناك خاصيّة تميزت بها الرواية، وهي استلهام الروائي وتوظيفه الخلّاق للتراث العالمي، بكل تلاوينه وكائناته المختلفة التي زخرت بها متن الرواية، وبها بلغ من الغنى والتنوع درجة متميزة، وقد كان هذا التراث بحق رافداً ثرّا أصيلاً أمّدّ متن الرواية بأساليب جديدة ومتنوعة نتيجة التفاعل الحي بين النصوص وحواراتها، تحكّم الروائي فيه عبر رؤية معاصرة لها فرادتهاوتميزها، ومقصديتها الواضحة في الهدف والفكرة، ولذلك حاور هذا التراث من حيث تنوع وتعدد مصادره، بحيث يصعب علينا في هذه العجالة تقصّي ما استمدّ الروائي من هذه المصادر، وأكتفي بالإشارة إلى أبرزها حضوراً، وهو الأدب اليوناني بأساطيره، وموسيقاه، وأغانيه، والأدب العربي، قديمه وحديثه، والتاريخ الفلسطيني بأحداثه، وأزمنته، وأمكنته، وشخصياته، استحضر الماضي والحاضر، كما استحضر الشاعر عز الدين المناصرة في اللوحة السادسة المعنونة برسالة حب، عندما ألقى المناصرة قصيدة في رثاء جفرا النابلسي: «جفرا أمي إن غابت أمي» في مخيم عين الحلوة أيام حصار بيروت.

واستحضر الروائي ذخيرة الموروث الشعبي الفلسطيني بأمثاله ولهجته وألفاظه وأغانيه، ولا يغيب عن بالنا مخزونه اللغوي بالغ الثراء، ذلك المخزون الذي مكّنه من الانتقاء والترجيح وهو يبحث عن المفردة اللغوية المناسبة دون سواها، وهذا ما أكسب متن الرواية مساحة لغوية معجمها فسيح الامتداد من الواقعي، والصوفي، والشعبي، والأدبي، والشعري، والعامي، وحتى البذيء، بحيث أن الرواية اشتملت على معجماً متكاملاً للألفاظ الفلسطينية والأمثلة الشعبية.

ولم يتعارض الوعي الفني عند طهبوب منذ البدايات مع القضايا التي سعى إلى التعبير عنها، بل حرص عبر منجزه الروائي على التوازن بين رؤاه ومواقفه الذاتية، والوطنية، والقومية، فاستطاع أن يوازن بين رؤاه، وبين البرهنة على أنه صاحب قضية إبداعية فنيّة جمالية. لقد جعل من متنه الروائي مختبراً فعّالاً لتجريب وتوظيف مجموعة من الأساليب والتقنيات والصور والأشكل بالغة الغنى والتنوع، كما حقّق لكل ذلك أكثر من قيمة فنية وموضوعية.

صّور طهبوب المكان ورسم ملامح الأشخاص والأشياء، وقد كان حاضراً يتكلم باسم شخصياته الروائية، المحمّلة بالرؤى النقدية الجريئة ذات السمة الفكرية الواضحة، ولأنه نشأ كاتباً صحفياً وإعلامياً قبل أن يكون روائياً، فقد أفاد من تجربته الغنية الحافلة في الكتابة، وثقافته الواسعة في الاطلاع على التاريخ والتجارب الحية عن قرب.

استخدم الروائي تقنيات سرديّة متنوعة ذات طاقات أسلوبية متجددة، تؤكد براعته في تشكيل نصّه من خلال ابتداع لوحات وتحريكها ضمن النسق الروائي الواحد، وهذه الخصيصة تعد من النصوص البديعة ذات التكثيف الإيحائي، والومض الشعوري العميق، كما يلفت النظر التقنيات السردية للرواية عبر مونولوجاتها التي تناثرت في متنها من بداياتها حتى نهايتها، فلم يغب عن باله قول سامي لإيليني: «منذ القُبلة الأولى، صِرتِ قِبلتي الأولى»، ويتساءل: هل يعقل أن يتذكر سامي الآن القِبلة الأولى وهو لم يتوجّه نحوها قط، ومن أين جاء بفكرة الحب المقترنة بالقِبلة الأولى؟

وتتداخل الأجناس الأدبية المختلفة في الرواية من سيرة، ومذكرات، وأدب رحلات، يمزجها الروائي بروح مرحة بعيدة عن التقريرية المملّة، فثمّة تفصيلات دقيقة للمكان المقيم فيه، أو الذي يزوره من شوارع وشواطيء وموسيقى، وأغان، وملابس، ومقاه، ومأكولات، ونباتات، وحيوانات، ومدارس، وبيوت، ودور عبادة، يسطرها بحس مرح محب لكل من حوله، ويستجلي ذلك من خلال وصفه لعظمة الله في خلقه.

وتتعدد الأصوات في لوحات الرواية مما أكسبها ميزة تشويقية لا حدود لها، استنطق طبقات الناس، عقلاء، وحمقى، وعلماء، نُسّاك، ومتهتكين، رؤساء، وأحزاب، ومنظمات، ومجلات، وحيوانات، ونباتات، مع حفظ لذاكرة اللفظة حتى لا تُنسى، وجمع اللهجات بأكملها، الفلسطينية واللبنانية والأردنية، فقد استنطق في روايته الوطن، إنسانه وبحره، وسماءه، دون أن يخبو عنصر التشويق، فالرواية من البداية إلى النهاية تُفرح وتُبكي، وتثير كل المشاعر الإنسانية.

الروائي طهبوب يمتاز بأسلوبه السهل الممتنع، فيه عذوبة وفكاهة واستطراد بلا ملل، ونظر ثاقب، وفضول تاريخي علمي أدبي، وذكاء لمّاح، روايته صحافة متنوعة متكاملة يمتح فيها بكل خفة من أزاهير الإبداع المختلف، تتداخل لديه المعارف والخبرات من السياسة، والأخلاق، والنساء، والصناعة، والمنطق، والموسيقى، والأغاني، والحكمة، والأخبار، والأسرار؛ روايته متنوعة كدائرة معارف، يصعب أن يدرس جانب من روايته بعيداً عن الجوانب الأخرى.