المواضيع الأكثر قراءة

- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة

- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا

- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها

- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية

- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم

- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار

- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس

- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال

- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ

- لماذا يتزوجون في الأردن؟!

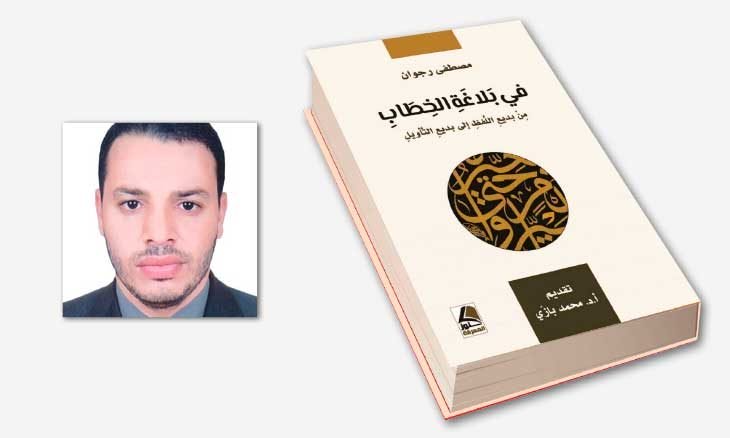

التقابل والتساند في كتاب «بلاغة الخطاب» للمغربي مصطفى رجوان

القدس العربي-خالد العنكري

عرف مجال البلاغة وتحليل الخطاب في الآونة الأخيرة اجتهادات لوضع إطار نظري وتطبيقي، من صلب المنجزات الإبداعية العربية الشعرية والنثرية، إلى جانب التفسيرات القرآنية، وقد كان منطلق هذه الاجتهادات العلوم اللغوية العربية، والانفتاح على السياقات، وتسخير كل العلوم الإنسانية لتشييد صرح المعاني الثاوية لدى القارئ البليغ، ومن بين هذه الاجتهادات ما قدّمه محمد بازّي في مجال التأويلية العربية التي ضمت ثلاثة فروع أساسية، وهي: التأويل بالتقابل، والتأويل بالتساند، والتأويل انطلاقا من البنى الاستعارية… وما تزال الرؤية النسقية تحكم مشروعه العلمي الأكاديمي لبلوغ تصور أكثر شمولية ينضوي تحت اسم «البلاغة الموسّعة».

يأتي كتاب «فِي بَلَاغَةِ الْخِطَابِ، مِنْ بَدِيعِ اللَّفْظِ إِلَى بَدِيعِ التَّأْوِيلِ» للباحث مصطفى رجوان، استجابة لهذا المشروع العلمي البلاغي التأويلي، في الشقّ التساندي والتقابلي؛ بغية إماطة اللثام عنه، والعمل على وضع قراءة بليغة للطرح النظري الذي وضعه محمد بازّي لتحليل الخطاب الديني والأدبي، وقد تأتى، للباحث، ذلك بعدما أدرك نسقية الرؤية التي حكمت سلسلة الأعمال التأويلية، التي تقدّم بها الكاتب إلى القارئ العربي.

جاء الكتاب مكونا من ثلاثة فصول مسبوقة بتقديم لمحمد بازي، ومذيلة بخاتمة جمعت ما ورد في متن الدراسة؛ فقد عُنون الفصل الأول بـ: «أطر معرفية ونظرية»، عرض فيه الباحث معاني المفاهيم الآتية: (النص-الخطاب – التأويل)، انطلاقا مما ورد فيها من معان داخل التراث العربي، بهدف تقريبها إلى المعاني المعاصرة، التي أصبحت الدراسات الحديثة محملة بها، وكذا مفهوم (البلاغة) الذي قدّم له بعض التعريفات اللغوية وأخرى اصطلاحية في حقلي البلاغة العربية والغربية، وقدّم له نماذج مثلت البلاغة العليا المنحصرة في الخطاب القرآني من خلال إشارات نبيهة إلى بعض المفردات التي وُضِعَتْ في مواضعها بمقياس بلاغي دقيق، الأمر الذي يضيف جمالية أسلوبية، وقوة حجاجية ودلالية على الخطاب المقدس، ويعزز كذلك القول، بالأحاديث النبوية الشريفة كي يثبت مكانة بلاغة الخطابات الشرعية التي تمدّ المتلقي بالمعاني الخاصّة، ولا يبلغها إلّا من حيز له المنظار البلاغي، القادر على رصد درر الألفاظ وجواهر المعاني. وقد قدّم الباحث تعليلا على انطلاقه من القرآن الكريم في تعريف (البلاغة)، بقوله: «إنّ مَن يريد البحث في مفهوم البلاغة عند العرب، لا بدّ أن ينطلق من البحث عن مفهومها في القرآن الكريم وفي خصائصه البلاغية، فالعرب انطلقوا في بحثهم البلاغي من القرآن الكريم».

كما عرض الباحث، في الفصل نفسه، الأسس المعرفية لتأويلية التقابل والتساند، في البلاغة واللسانيات، باعتبارهما (التقابل – التساند) مفهومين أساسيين في تأويلية التقابل، مع ضمّه إلى «البلاغة الجديدة» المستندة إلى ما ورد في التراث العربي بمختلف مجالاته المعرفية، وانفتاحه على رؤى جديدة في مجال النقد والبلاغة، وتحليل الخطاب والتأويليات… فهو مشروع لا يقتصر على الباحثِينَ في مجال البلاغة والتأويل وحسب، وإنّما هو مشروع منفتح على مجموعة من المجالات المعرفية التي أخذت الخطاب متنا للاشتغال، مثل: الحجاج، والسيميائيات، واللسانيات…

وقد خصّ الباحث حيزا من الكتاب لفكّ غوامض بعض المفاهيم الجوهرية التي ينبني عليها مشروع محمد بازّي، ويعد مفهوم (التقابل) من المفاهيم الـمُؤَسِّسَةِ لأطروحة «القارئ البليغ»، وقد بيّنه الباحث بقوله: «طموح مشروع، محمد بازّي يتجاوز التقابلية الضيقة إلى تقابلية رحبة تكتسب قوتها وفعاليتها من انفتاحها باستمرار وعدم اتخاذها شكلا قارًّا». أمّا مفهوم (التساند)، فمعناه التداخل أو التطالب بين جميع العلوم اللغوية وغيرها؛ للظفر بالمعنى المراد، وهو ما يخرجنا من تلك الرؤية التي سادت في مجال البلاغة العربية، وقد عبّر الباحث عن ذلك بقوله: «لكن التساند التأويلي.. قد أعاد البلاغة إلى مسارها الصحيح من خلال ربطها بالوصف والتأويل، لا المعيارية، والاعتماد على كافة العلوم والمعارف». وسلك الباحث، في ما بعد، مسلك التنقيب عن أسس (التقابل) و(التساند) في «اللسانيات»، إذ رصد آثارهما عند فرديناند دي سوسير، ليخلص إلى أنّ مرجعية (التقابل) «تتعلق بمفهوم العلاقات المركبية»، أمّا (التساند) فهو متعلق «بالعلاقات الترابطية»، ولم يكتفِ الباحث أثناء رصده لمرجعية المفاهيم، عند ما ذكرناه، بل انفتح على «مجال الشعرية» التي نَظَّرَ لها في البيئة الغربية تزفيتان تودوروف. ويعلل الباحث رجوعه إلى الأسس الشعرية، بتخصيص محمد بازّي في كتابه: «تقابلات النص وبلاغة الخطاب» دراسات لبعض القصائد الشعرية، وعزّز الباحث الرأي الأول بالرجوع إلى مجموعة من الروايات العالمية، التي تجسد التقابل داخل المتن وخارجه. ليواصل الباحث رحلته مستقصيا هذه الأسس في «لسانيات النص»، وما توصل إليه الباحث، هو انتماء «التقابلية إلى توجه جديد في الفكر اللغوي الحديث، تحت عنوان كبير هو «علم النص»، وهو توجّه يخرج التقابلية من قوقعة الجملة إلى مكونات أكبر مثل، نص أو كتاب. إنّ التقابل يمكن رصده في نطاق جملة، وكذلك في نطاق نص أو مجموعة نصوص، أو كتاب كبير»، ومدّ الباحث جسور بحثه في تجليات المفهوم إلى مجال «السيميائيات»، إذ جعل (التقابل) متجذرا فيه؛ كون «السيميائيات» تبحث في العلامات المتقابلة قصد الخروج بدلالات جديدة.. أمّا (التساند) فيمكن رصده عند باقي السيميائيين، إضافة إلى الأسس «التفسيرية» للقرآن الكريم، باعتماد المساق والسياق؛ فالأول يستند إليه التقابل، والثاني إلى التساند. ومن الأسس المعتمدة، أيضا، «نظرية القراءة»؛ لأنّ التقابل «استراتيجية قرائية لصناعة المعنى، يمكن الاشتغال به لفهم النصوص والخطابات وتفهيمها»، فهذه المنابع السبعة أو الأسس السبعة، كما سمّاها الباحث منابع أصيلة، بغرض إخراج البلاغة العربية من الجمود والتحنّط، ومدّ الدّارس برؤى نظرية أصولها مجذرة في خطابات مؤسسة لعلوم العربية والمعرفة الكونية.

ولم ينسَ الباحث، أثناء العرض، مفهوما رئيسا، وهو «القارئ البليغ»؛ لأنّ جل النظريات النقدية الحديثة أحدثت أنماطا من القراء، ومعنى «القارئ البليغ» كما عرّفه محمد بازّي «القارئ البالغ للمعنى أوّلا، أي القادر على الوصول إليه، ثمَّ مبلِّغه، لذلك فبلاغته بلاغتان: بلاغة الفهم، وبلاغة التفهيم». كما خصص المبحث الثاني للتقابل وعلاقاته بالإدراك عند الجشطلتيين، الذين قدّموا تصوّرهم من خلال نماذج خمسة، وهي:

قانون الصغر؛

قانون البساطة؛

قانون الانتظام؛

قانون التقابل؛

قانون الاختلاف.

وهذا اجتهاد محسوب للباحث؛ كونه يربط بين ما جاء في النظرية التأويلية العربية، وما عرفته الساحة الأدبية والنقدية من رؤى ونظريات ومناهج، وهذا ينم عن الموسوعية، والنظرة النافذة إلى كنه النسيج النصيّ.

وخصص الباحث الفصل الثاني للبلاغة القرآنية متمسكا بالتأويل التقابلي، واصطفى لذلك نماذج من سور القرآن الكريم وآياته، وهي: تقابلات الخطاب في سورة يوسف، والتساند التقابلي في مقطع من سورة القصص، وأنهى الفصل بالتقابل والحجاج في مقطع من سورة مريم.

وفي الفصل الثالث انفتح الباحث على الخطاب الأدبي الحديث، محاولا البحث عن بلاغة القصيدة، ليبدأ هذا الفصل من تلك التقابلات الجزئية إلى التقابلات الكلية، ويخصص الجانب التطبيقي لشاعر القضية الفلسطينية محمود درويش من خلال قصيدته «لاعب النرد»، ويؤنسها بدراسة لقصيدة غرناطة للشاعر السوري نزار قباني، ليصل إلى خاتمة جمّع فيها ما تم بسطه خلال الدراسة.

والملاحظ أنّ الباحث لم يأخذ سبيله محاكيا لما ورد عند الـمُنَظِّرِ الأول في كُتُبِهِ، وإنّما حاول أنْ يغترف من معين الأسس النظرية للتأويلية العربية المبنية على التقابل والتساند، قصد بناء دراسة تمتاز بالخصوصية المنهجية في طريقة التحليل وأجرأة المفاهيم التي تمّ نحتها، من قبل، للحفر في متون النصوص الشرعية والأدبية، وله نصيب من الاجتهاد في هذا الباب.

إنّ كتاب «في بلاغة الخطاب» لمصطفى رجوان، تعميق لأطروحتي التساند والتقابل في الجانبين التنظيري والتطبيقي؛ لأنّه محكوم برؤية نسقية تستحضر المنجز وتعمل على مساءلته، بغية الفهم والإفهام، والتوسيع من دائرة الإطار النظري حتى تبدو معالم النظرية البلاغية التأويلية تامة في مجال تحليل الخطاب، وكذا تكسير تلك النمطية البلاغة التي سادت في الكتب المدرسية، إذ جعلت هذا العلم جسدا لا روح فيه، من هذا المنطلق انخرطت مجموعة من الباحثين في العالم العربي لتشييد صرح بلاغي تأويلي يجمع بين التراث والحداثة في الدراسات الأدبية. ولا مناص للشّادي في سبيل تحليل الخطاب من الرجوع إلى منجزات أخرى لا تقل أهمية عن الكتاب المذكور الذي خصصناه بالقراءة.

٭ باحث من المغرب